17 Giu Gregory Corso, l’ultimo “beat”

Il più grande poeta americano della beat generation, amico di Ginsberg, Kerouac e Ferlinghetti, era figlio di un emigrato calabrese

di Roberto Messina

“Corso era di origini calabresi, e si è detto che della Calabria aveva sempre portato con sé il marchio della dolcezza che c’è al fondo di ogni violenza virtuale, quella violenza che non si rivolge contro alcun essere vivente, ma si sublima in un canto d’amore che brucia in sé tutte le brutture del mondo. E questa è la verità. Corso non fu mai nemico di nessuno, ma neanche amico di nessuno”. Così Luca Canali nel celebrare la scomparsa del poeta Gregory Corso, ultimo sopravvissuto della beat generation, il movimento che dagli anni Cinquanta aveva aperto la via alla contestazione giovanile in America.

“Quando muore un poeta – è ancora Canali – capita di vergognarsi di dover scrivere di lui, divenuto improvvisamente attualità, informazione, consumo. Tanto più vergogna, dover scrivere per la morte di un poeta di cui bisogna scrivere le solite baggianate; maledetto, uomo in fuga, buddhista, ex galeotto, e definizioni simili, non inesatte ma stanche e manierate”.

E tanto più imbarazzo per chi scrive, nel considerare che, appunto, il poeta fosse d’origine calabra, e dalla Calabria e dai calabresi sia stato finora praticamente ignorato (tranne che per qualche buona iniziativa dell’Università della Calabria che lo invitò agli inizi degli anni 2000, e soprattutto per l’impegno appassionato di Giovanni e Matteo Scarfò con il loro docufilm “Bomb” interpretato da Nick Mancuso, e poi con lo spettacolo teatrale dedicato al poeta con la significativa collaborazione di alcune scuole locali). Calabrese era infatti il giovane padre diciassettenne (e il nonno) di Gregory. Appena sedicenne la madre (abruzzese) : due adolescenti emigrati per la solita “necessità” dalle coste bruzie, via fino alla Grande Mela, dove il 25 marzo 1930, nel quartiere bohémien di Greenwich Village, al 190 di Bleecker Street, danno alla luce il piccolo “Greg”. Sei mesi appena di ménage e i due si separano. La mamma torna in Italia. Il papà, indigente, lo chiude in orfanotrofio. Lo riprenderà con sé solo all’età di 11 anni.

Infanzia dura, dunque, per il piccolo. Un susseguirsi incredibile e angosciante di ricoveri, affidamenti e fughe di casa. A dodici anni finisce in riformatorio. A diciassette, progetta una rapina, poi sconta una condanna a tre anni di reclusione per il furto di una radio. Ma è proprio in galera che avviene il miracolo. Gli “angeli” della prigione di Clinton – come scrive Corso stesso nella sua autobiografia – gli porgono da tutte le celle intorno “libri di illuminazione”. Sono i grandi romanzi dell’Ottocento: Dostoevskij, Sthendal, Shelley, che lo fanno rinascere a nuova vita, che gli spalancano gli orizzonti immensi della letteratura, gli fanno capire l’inesauribile e “rivoluzionaria” forza della poesia (il suo paradiso), uno dei mezzi per arrivare a sé stesso, gli trasmettono la voglia di riscattarsi e soprattutto l’incontenibile voglia di scrivere, di dire la sua, di raccontare nella sua maniera unica, originale, imprevedibile, anche bizzarra, caricaturale, provocatrice, ma sempre e comunque vera.

E’ infatti essenzialmente scandalosa (come per molti beat) l’organizzazione semantica e sintattica dei materiali espressivi usati da Corso. Totale il suo rifiuto delle regole e di qualunque ideologia totalizzante. Eccessivo, anche se simpaticamente tale, il suo modo di fare, di dichiarare, di discutere, di poetare. Sempre paradossale, esacerbato, ironico e tagliente al vetriolo.

La sua prima raccolta di poesie “The Vestal Lady on Brattle” è del 1955. Nel ’58 è la volta di “Gasoline” (tradotta in Italia da TEA con illuminante introduzione di Gianni Menarini); nel ’62 di “Long Live Man”, cui segue “Elegiac Feelings American”. I due più celebri componimenti restano comunque “Howl”, un vero manifesto beat, e soprattutto la scandalosa “Bomb” in cui tesse l’elogio, appunto, della bomba: una mostruosità distruttrice non troppo diversa da quella dei manifestanti che contrappongono odio all’odio. “E’ impossibile – spiegava Corso – odiare qualcosa che c’è”. Come spiega Heideggher, ciò che è, è essente. Non vi è il nulla. Niente può far dunque male, se viene amato. “Il vero assassino dell’umanità è l’odio, non la bomba”.

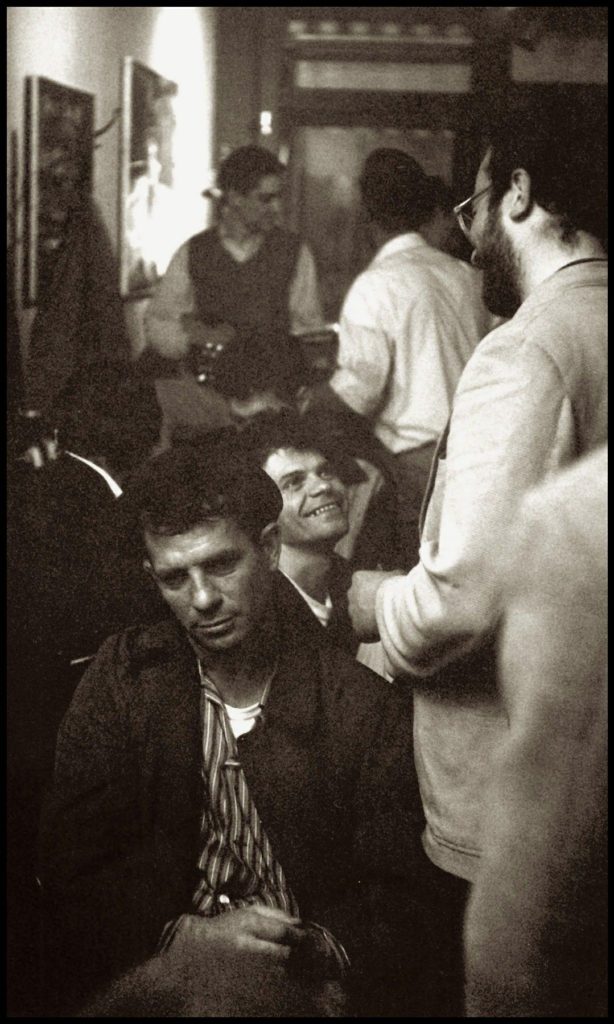

La poesia di Corso è fatta di spontaneità, di slanci, nostalgie e rabbia: proprio come la vita del suo autore, interprete eccellente del personaggio beat, tutto trasandatezza, pulsione e improvvisazione scatenata, viaggi per il mondo (fu a lungo in Europa, Sud America e Sud Africa), nomadismo, affrancamento dal mondo del lavoro e della reificazione, odio del mercato e della “mendicità”, sregolatezza, disprezzo per il vile denaro, culto della libertà individuale.

Insomma, Corso ottiene pura poesia astratta. Possiede il potere angelico di creare poesie autonome, come Dio di creare fiumi, mari e torrenti. “In me – scrive – l’automatismo è un momento ipnotico nel quale la mente accelera un’ora perenne di bizzarrìa mentale, genio mentale, pazzìa mentale…”. Ha un amore esclusivo per la parola, una smisurata capacità d’umorismo e una grande “regalità”. E’ sempre imprevedibile, impossibile da classificare: come scrive Seymour Krim “gli piace atteggiarsi a duro, a rozzo, crearsi alibi… ‘io parlare appena l’inglese…’”; ma le poesie che scrive smentiscono queste false modestie. E dunque davvero, assieme a Jack Kerouac (che ritenne Corso e Ginsberg i due migliori poeti d’America) fu senza smentita uno dei tre grandi beat (appunto: Kerouac, Ginsberg e Corso) che seppero scuotere il pubblico americano ed internazionale a partire dagli anni ’50.

La sua poetica è genuina, naif, immediata, fedele al vero e all’attimo: “io scrivo senza pensarci – afferma – e scrivere vuol dire scrivere con onestà, ma vuol dire anche scrivere in modo goffo. Ma io ho deciso di fregarmene, finché ciò mi consente di dire la verità. Se nella mente del poeta c’è armonia allora anche la sua poesia sarà armoniosa”. Il grande Allen Ginsberg che vede in Corso “probabilmente il più grande poeta d’America che muore di fame in Europa”, lo definisce come un “fromboliere di parole, scienziato di folli bocconi linguistici, capace di isolare il dettaglio che conta e dire soltanto lo stretto necessario alla poesia”. Nella prefazione a “Gasoline” consiglia di aprire il libro “come aprireste una scatola di giocattoli bizzarri, raccogliete nelle vostre mani una squisita bellezza uscita da un’atmosfera distruttiva. Queste combinazioni sono immaginarie e pure, in accordo con l’individuale e perciò universale desiderio di Corso”.

Un esempio della sua poesia? Ecco gli stessi brevi versi scelti da Canali: “Venni alla vostra città passeggiai Market Street cantando au au i cani fanno bau gli accattoni arrivano in città e attraversai di fola corsa il Golden gate entrai a Sausalito e stramazzai esausto in un campo dove uno spaventapasseri infinito mi posò la testa sul grembo” (da “Ode a Coit Tower”). Folgorazioni ed associazioni semplici ed incomprensibilmente caotiche. Un “flusso di repertorio” come lo definiva Corso stesso, rifacendosi al jazz di Parker e Davis, all’improvvisazione che declina dal tema, che si sposta tangenzialmente, che balza fuori diventando musica altra, musica pura. E poesia altra, poesia pura.

Non c’è granché traccia, non c’è purtroppo molto da sapere sulla calabresità di Corso. Nemmeno sappiamo ancora se nelle sue peregrinazioni europee (fu in Italia diverse volte a Rimini e a Castelporziano, per premi letterari e letture) ebbe modo di rivederla, la Calabria. Certo è che qualcosa della regione gli rimase dentro (a parte la discendenza materna e comunque la presenza del padre): intanto per quella sua figura esile di folletto riccioluto; poi per quella esistenza generosa, cordiale, ospitale, dedita all’amore per i suoi simili. Un’esistenza a cui, quando si accorse gli stava sfuggendo di mano, cercò di dare un degno finale, chiedendo di venire sepolto a Roma, nel cimitero degli inglesi, accanto al suo amato Shelley. Una conferma della sua sostanziale italianità, certo. Ma soprattutto una conferma che il suo vero e unico paradiso fosse la poesia…

All rights reserved (Riproduzione vietata)